Dans vos photographies, vous traitez des paysages. Qu‘est-ce qui vous fascine dans ce domaine?

Photographiquement, je ne m‘intéresse pas tant au paysage lui-même qu‘aux lectures alternatives que l‘on peut en faire. D‘une certaine manière, je peux photographier l‘invisible en utilisant la terre comme une métaphore visuelle qui dit d’autres choses, soit avec une intention de célébration, soit avec une position plus critique. Cette dernière approche est particulièrement pertinente pour ma photographie. Nombre de mes projets traitent de l’impact environnemental que nous, les humains, provoquons sur cette planète. L’équilibre naturel a été perturbé, et les défis auxquels les humains seront confrontés à l’avenir en sont grandement affectés.

Comment avez-vous commencé la photographie?

Lorsque j’ai pris un appareil photo pour la première fois, je n’étais pas vraiment intéressé par la photographie en tant que telle. J’ai commencé à utiliser la photographie comme un moyen de documenter et d’illustrer d’autres centres d’intérêt dans ma vie, tels que les voyages et les sciences naturelles, en particulier la géologie, l’histoire de notre planète qui est devenue un sujet fréquent de mes premières photographies. Une partie de la raison était peut-être aussi, selon Susan Sontag, «le besoin de confirmer la réalité et d’amplifier l’expérience à travers les photographies».

Y a-t-il un événement ou des modèles visuels qui vous ont inspiré dans votre travail?

Mon travail artistique a été marqué par plusieurs phases de création, qui ont elles-mêmes été façonnées par divers tournants visuels et modèles. Par exemple, au début de mon parcours photographique, je réalisais principalement des images qui étaient, selon John Szarkowski, des fenêtres visant à «explorer le monde extérieur dans toute sa présence et sa réalité». Au cours de cette phase photographique, mes principaux modèles photographiques étaient des praticiens tels qu’Ansel Adams, Galen Rowel, Art Wolfe… Un tournant important dans mon développement photographique s’est produit lorsque j’ai remporté le prix Master Hasselblad. J’ai dû m’attaquer à un projet sur le thème de la faune et de la flore qui devait être exposé et publié sous forme de livre. Cependant, je ne pouvais pas justifier la prise de belles images d’animaux en liberté dans la nature. J’ai donc décidé d’utiliser ce projet photo pour transmettre un message métaphorique afin de sensibiliser le public à l’environnement. Depuis lors, j’ai réalisé un certain nombre de projets photographiques qui traitent des questions environnementales et de la manière dont nous, les humains, ne sommes qu’une pièce de plus dans le gigantesque puzzle naturel. De ce point de vue, j’aime le travail de praticiens comme Nick Brandt, Edward Burtynsky, David Maisel, Daniel Beltrá…

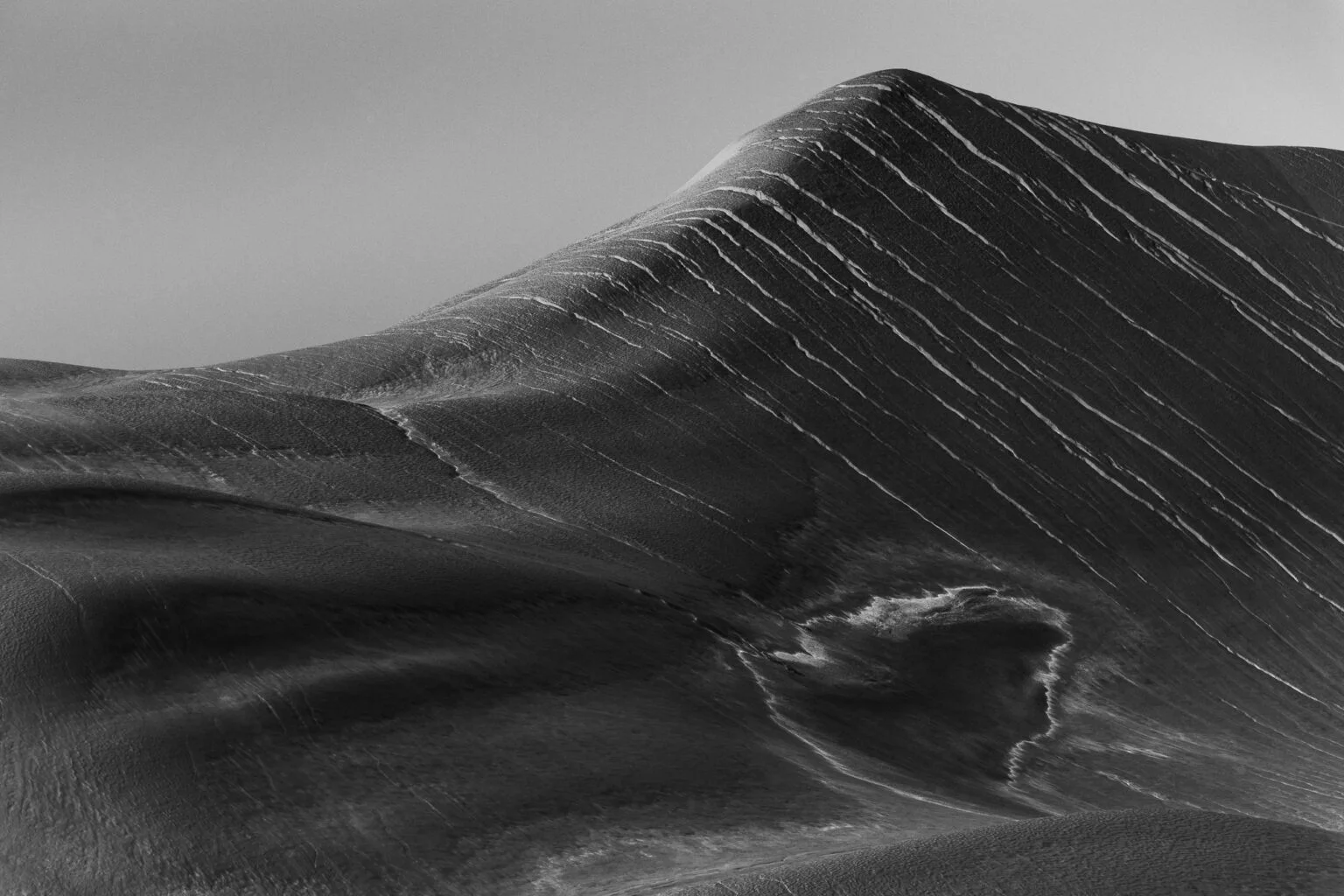

La nature a ses propres règles. Quelles sont les règles de base pour votre type de photographie de paysage?

Au fil des ans, la charge expressive de mes images s’est déplacée du littéral au métaphorique. J’ai commencé à aborder la photographie d’une manière qui transcende le particulier pour atteindre l’universel. J’ai réalisé que l’un des concepts universels qui apparaissait dans la plupart de mes travaux était l’idée du temps, du caractère éphémère et de l’impermanence. Quel meilleur moyen d’explorer cela que la photographie? Roland Barthes nous dit que la photographie est l’expression du passé et de la mortalité, puisque chaque photographie dit de son sujet qu’il a été et qu’il n’est donc plus. Je considère la nature et le paysage en général comme une merveilleuse arène pour explorer ces concepts.

Un projet actuel qui est exemplaire pour vous?

Le projet «Black Ice», toujours en cours, est un cri de désespoir visuel quant à l’état de notre planète. La fonte de la calotte glaciaire du Groenland est devenue le symbole parfait de la perturbation accélérée de l’équilibre naturel de notre planète, largement déclenchée par l’intervention humaine.

Les couches d’icebergs sont comprimées, s’empilant comme des barrières impénétrables. Les icebergs ne sont pas montrés dans leur intégralité, mais sont recadrés, semblant infinis et surgissant de l’image. La plupart des compositions choisies présentent des caractéristiques triangulaires, une forte verticalité, des fissures et des falaises verticales soudaines qui interrompent le flux horizontal et créent un sentiment de vertige chez le spectateur. Les longues distances focales sont utilisées pour y parvenir, neutralisant ainsi la profondeur. D’autres compositions ont un aspect de «décombres» et semblent être les ruines de quelque chose qui n’existe plus. De nombreux tableaux présentent une tension visuelle en juxtaposant des motifs visuels opposés: des icebergs triangulaires sont juxtaposés à des icebergs arrondis et polis; de vastes zones noires sont juxtaposées à de grandes zones claires. opposés: des icebergs triangulaires sont juxtaposés à des icebergs arrondis et polis; de vastes zones noires sont juxtaposées à de grandes zones claires.

Tous ces choix transmettent un sentiment de menace et d’instabilité. Même lorsque les compositions sont «ordonnées» et équilibrées, nous avons le sentiment que l’effondrement semble inévitable.

Ce n’est pas seulement la photographie qui change, mais aussi la nature. Comment voyez-vous l’avenir de la photographie de paysage?

Je constate également un changement de paradigme dans ce qui est considéré comme un paysage. Dans le passé, principalement influencés par la tradition du grand paysage de l’Ouest américain, la plupart des praticiens se concentraient sur la glorification de la nature sauvage et intacte. Aujourd’hui, cependant, nous ne pouvons plus faire l’autruche. Des problèmes tels que le réchauffement de la planète, la surpopulation, la déforestation, la surconsommation et la pollution ont complètement modifié le paysage qui nous entoure. Nous devons reconnaître ces changements et utiliser notre photographie pour montrer non seulement ce que nous aimons, mais aussi ce que nous n’aimons pas. En tant que photographes, nous disposons d’un outil très puissant pour aborder ces questions, que ce soit d’un point de vue documentaire ou artistique, afin de sensibiliser le public, ou du moins de mourir pour une cause à laquelle nous croyons.

A l’heure où les frontières techniques de la photographie ont pratiquement disparu – qui aurait rêvé d’utiliser un appareil photo moyen format au milieu de la nuit il y a seulement trois ans? – et que nous disposons de la meilleure technologie, des meilleurs sujets et des meilleurs canaux de distribution, il ne nous reste plus, à nous photographes, qu’à faire ce qui compte vraiment: dire ce que nous’ avons-nous à dire et réfléchir à comment le dire par l’image d’une manière qui nous est propre et qui peut toucher les autres.

Quels défis ou opportunités les photographes traitant de la nature et des paysages devront-ils relever à l’avenir?

Pour les photographes de paysage, le défi consiste à abandonner la recherche du lieu toujours plus impressionnant, de la lumière extraordinaire ou de l’étalage de compétences techniques pour se concentrer sur le fait de voir plus, de penser plus et de dire plus. Travailler sur un projet qui communique quelque chose et aligner l’ensemble du processus photographique sur ce message et cette intention de manière cohérente est le véritable défi et la responsabilité qui me reviennent en tant qu’artiste.

Dans le cadre de CARTE BLANCHE BY FUJIFILM, vous allez réaliser une série d’œuvres. A quoi pouvons-nous nous attendre? Et qu’est-ce que «L’INCONNU» signifie pour vous?

Il s’agit d’un projet qui traite du paysage de manière métaphorique, afin d’explorer un concept que j’ai toujours trouvé fascinant… L’idée avec cette série d’images, qui sera originale, surprenante, visuellement forte et mystérieuse, est de révéler au spectateur la réalité invisible de la forêt. Une réalité qui, une fois comprise, pourrait changer la façon dont nous percevons ces environnements à chaque fois que nous nous promenons dans les bois. Comme beaucoup de mes projets, celui-ci tournera autour de la présence de l’absence, des traces qui sont laissées derrière…

Chaque année, CARTE BLANCHE BY FUJIFILM invite des photographes et artistes photographes suisses sélectionnés qui travaillent avec le médium de la photographie à réaliser une œuvre sur un genre photographique spécifique. En 2021, ce sont trois photographes suisses qui, à partir de perspectives différentes, abordent la relation entre le(s) paysage(s), nos environnements naturels et le monde de la photographie et de l’art sous le titre THE UNSEEN.

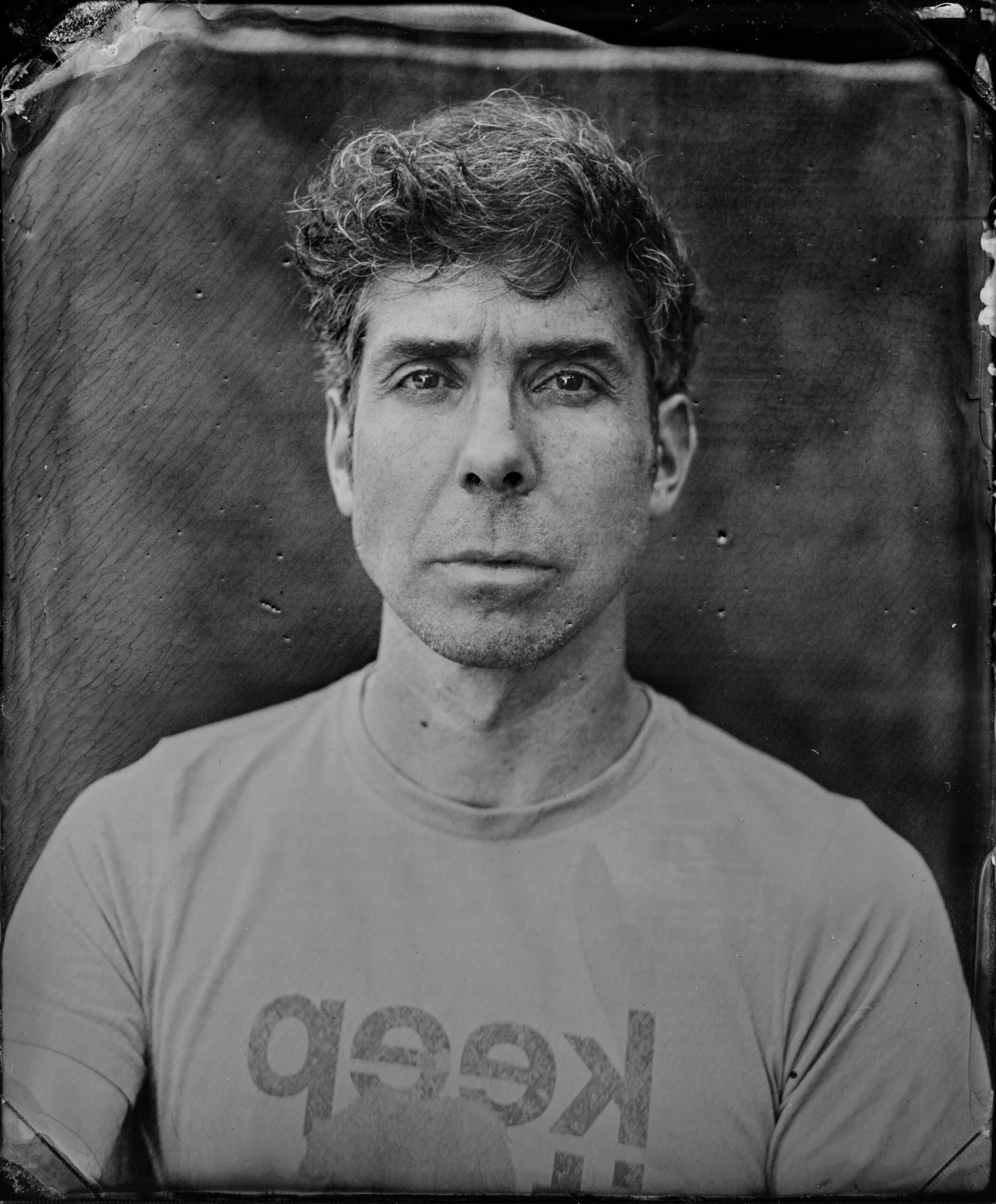

En savoir plus sur Rafael Rojas

En savoir plus sur notre GFX-System

Si tu as aimé cet article, clique sur le cœur.